Pada masa Hindia-Belanda, struktur sosial masyarakat Indonesia secara resmi dibagi menjadi tiga lapisan utama yang mencerminkan sistem stratifikasi sosial kolonial yang sangat ketat. Pembagian ini berdasar pada faktor ras dan etnis, yang kemudian memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk akses pendidikan, ekonomi, bahkan hak menggunakan fasilitas publik seperti transportasi umum khususnya kereta api.

Lapisan Masyarakat Hindia-Belanda

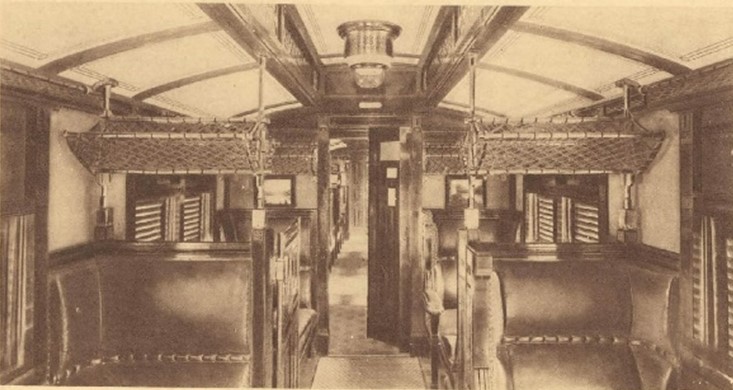

Lapisan atas atau kelas satu ditempati oleh Orang Eropa (Europeanen), baik warga Belanda maupun keturunan Eropa lainnya. Mereka menempati posisi tertinggi dalam hierarki sosial kolonial, menikmati akses terbaik terhadap sumber daya, pendidikan, pekerjaan yang mapan, dan fasilitas pemerintahan. Kehidupan mereka terpisah secara fisik dan sosial dalam pemukiman khusus yang eksklusif. Dalam sistem perkeretaapian, mereka duduk di gerbong kelas satu, yang bukan hanya soal kenyamanan, tetapi simbol status dan hak istimewah tertinggi, dengan perlakuan istimewa dan fasilitas lengkap.

lapisan menengah atau kelas kedua, yang disebut sebagai Golongan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) terdiri dari komunitas Tionghoa, Arab, India, dan beberapa etnis Asia lainnya yang menetap di Hindia Belanda. Golongan ini memiliki peranan penting dalam bidang perdagangan dan bisnis, sehingga mendapat akses sosial dan ekonomi yang lebih baik dibandingkan pribumi (Inlander). Meski demikian, mereka tetap berada di bawah orang Eropa dalam hierarki kolonial. Dalam kereta api, mereka ditempatkan di gerbong kelas dua bersama segelintir pribumi yang dianggap sebagai “kelas atas” di antara bumiputra.

Yang paling jauh dan cukup tertindas adalah lapisan bawah atau kelas tiga, yakni pribumi atau bumiputra asli Indonesia (Inlander). Mereka adalah mayoritas penduduk yang paling sedikit mendapat akses ke pendidikan, pekerjaan bermartabat, ataupun layanan sosial yang layak. Secara sistematis, mereka ditempatkan sebagai tenaga kerja rendahan seperti, buruh, petani, bahkan dimanfaatkan dalam sistem kerja paksa kolonial. Dalam kereta api, mereka hanya diperbolehkan menaiki gerbong kelas tiga yang dikenal dengan sebutan “kelas kambing”, tempat yang sempit, tidak nyaman, dan sering digunakan juga sebagai ruang untuk mengangkut binatang ternak atau barang besar. Hal ini merefleksikan posisi sosialnya yang paling rendah dan perlakuan diskriminatif yang melekat.

Segregasi Sosial-Rasial: Alat Kontrol Kekuasaan Kolonial dan Dampaknya dalam Kehidupan Sehari-hari

Segregasi sosial-rasial, seperti yang terjadi pada masa kolonial Hindia-Belanda, merupakan pemisahan masyarakat berdasarkan identitas ras dan status sosial yang bukan hanya terjadi secara informal, tetapi juga dilegalkan dan diterapkan secara ketat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Menurut sosiolog Amerika, Eduardo Bonilla-Silva dalam bukunya Racism without Racists (2014), segregasi rasial bukan hanya soal perbedaan fisik atau budaya, tetapi sebuah mekanisme sosial yang dibangun dan dipertahankan oleh sistem legal dan kebijakan pemerintah untuk mengontrol akses terhadap sumber daya dan peluang.

Bonilla-Silva menjelaskan bahwa segregasi sosial-rasial diatur sedemikian rupa sehingga kelompok dominan, melalui aturan formal maupun informal, memastikan posisi mereka tetap superior dan akses terhadap fasilitas serta hak-hak tertentu dibatasi bagi kelompok yang dianggap subordinat berdasarkan ras atau etnis. Dalam konteks Hindia-Belanda, pemerintah kolonial secara eksplisit mengatur agar masyarakat pribumi tidak bisa menempati posisi sosial setara dengan orang Eropa, termasuk dalam penggunaan fasilitas transportasi publik seperti gerbong kereta api.

Hal ini juga diperkuat oleh pandangan sosiolog Indonesia, Arief Budiyanto dalam jurnalnya Stratifikasi Sosial dan Diskriminasi Rasial di Indonesia Pasca-Kolonial (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2018), yang menyatakan bahwa “segregasi bukan hanya berdampak pada fisik ruang, seperti pemukiman atau fasilitas umum, tetapi secara psikologis menanamkan perasaan inferioritas dan pemisahan identitas yang dalam masyarakat yang mengalami penjajahan dan diskriminasi.”

Maka dari itu, ketika penentuan kelas gerbong kereta api didasarkan pada ras dan status sosial yang diatur secara legal, ini adalah contoh nyata bagaimana segresasi sosial-rasial berfungsi untuk menjaga hierarki kekuasaan yang tidak adil. Orang pribumi dilarang duduk bersama orang Eropa di kelas satu bukan semata-mata soal kemampuan ekonomi, melainkan karena secara sistematis mereka ditempatkan sebagai warga kelas bawah dalam sistem kolonial tersebut.

Pembagian Kelas Gerbong Kereta Api sebagai Cerminan Stratifikasi Sosial pada Masa Kolonial Hindia Belanda

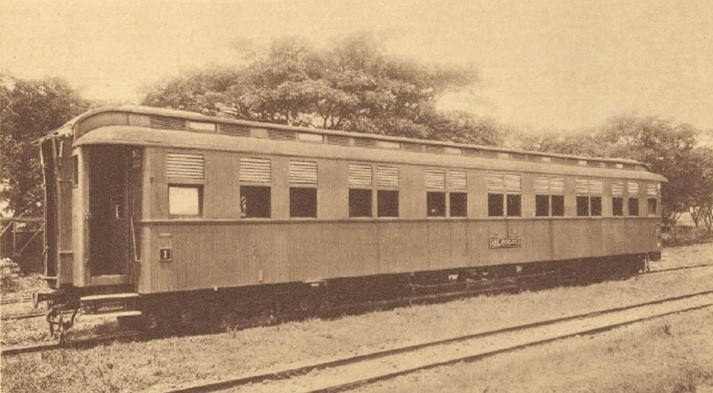

Pembagian gerbong kereta api pada masa kolonial Hindia Belanda mencerminkan secara gamblang stratifikasi sosial dan diskriminasi rasial yang dilegitimasi oleh pemerintah kolonial dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kereta api tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi simbol nyata kekuasaan kolonial dan pembatasan sosial yang jelas antara berbagai kelompok etnis.

Gerbong kelas satu dikhususkan bagi warga Eropa dan elite kolonial berkulit putih. Gerbong ini memiliki fasilitas lengkap dan kenyamanan tinggi kursi yang luas, kabin yang bersih, pelayanan terbaik, serta suasana yang tenang. Penumpang kelas satu menikmati perlakuan eksklusif yang menegaskan posisi sosial mereka yang superior. Menurut Yani Mardiyah dalam jurnal Avatara (2022), akses kepada gerbong satu adalah bagian dari praktik eksklusif yang memperkuat dominasi sosial dan menjaga jarak antara orang Eropa dengan kelompok lain di masyarakat kolonial.

Di tingkat menengah, gerbong kelas dua diperuntukkan bagi Golongan Timur Asing seperti komunitas Tionghoa, Arab, India, serta segelintir pribumi yang dianggap “kelas atas”. Meskipun fasilitas dan kenyamanannya di bawah kelas satu, gerbong ini tetap memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan kelas tiga. Namun keberadaan kelas dua ini secara eksplisit memperbanyak lapisan sosial yang semakin mempertegas perbedaan status antara Eropa dan kelompok lain, sekaligus menciptakan jarak simbolik dan nyata dalam interaksi sosial.

Sedangkan gerbong kelas tiga (disebut juga “kelas kambing”) secara khusus disediakan untuk pribumi bumiputra yang merupakan golongan sosial paling bawah dalam hierarki kolonial. Kondisinya sangat padat, tidak nyaman, kabin sering kali kotor dan bau, dan bahkan digunakan untuk mengangkut barang-barang atau hewan ternak. Hal ini tidak hanya menunjukkan diskriminasi fisik, tapi juga penggambaran sosial yang merendahkan pribumi sebagai warga kelas rendah dan terpinggirkan. Dalam kajian Jurnal Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, Setiawan (2019) menegaskan bahwa sistem kelas kereta ini adalah contoh konkret bagaimana pemisahan ruang sosial di transportasi umum merefleksikan serta memperkuat ketidaksetaraan kekuasaan kolonial.

Secara historis, pembangunan jalur dan layanan kereta api di Hindia Belanda memang diarahkan untuk mendukung sistem ekonomi kolonial, utamanya pengangkutan hasil perkebunan dan komoditas ekspor. Namun secara bersamaan kereta api menjadi instrumen pemisahan sosial yang menjaga “jarak” antar kelompok elit dan kaum pribumi dalam tatanan kolonial. Adaptasi kebijakan seperti pembagian kelas ini juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang menghambat mobilitas sosial pribumi dan melanggengkan posisi mereka sebagai kelas bawah.

BACA JUGA: Propaganda di Balik Jepretan Fotografer “Onnes Kurkdjian”

Dengan demikian, pada masa kolonial Belanda, gerbong kereta api bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan simbol nyata hierarki sosial dan diskriminasi rasial yang diterapkan secara sistematis, yang menempatkan orang Eropa di puncak, golongan Timur Asing di tengah, dan pribumi di posisi paling bawah dan termarjinalkan.

Kereta Api Hindia Belanda: Antara Simbol Kemajuan dan Instrumen Diskriminasi Sosial

Kereta api pada masa itu memang menjadi primadona transportasi umum di Hindia Belanda. Pembangunan jalur kereta mulai tahun 1864 hingga akhirnya dikelola oleh beberapa perusahaan, termasuk milik pemerintah dan swasta, memudahkan perpindahan manusia dan barang dengan cepat dan efisien. Transportasi ini disambut antusias oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama pribumi yang sebelumnya kesulitan menjangkau wilayah jauh dengan sarana yang terbatas. Namun di balik manfaat itu, kereta api juga menjadi simbol jelas ketidakadilan dan diskriminasi yang sistemik berlangsung di bawah pemerintahan kolonial.

Penegasan lapisan sosial dalam penggunaan kereta api juga menegaskan bagaimana pemerintah kolonial menerapkan strategi “divide et impera” memecah-belah masyarakat agar mudah dikendalikan, dengan memperkuat perbedaan dan ketegasan kelas yang berbasis ras dan warna kulit. Orang Eropa dan golongan timur asing diberi ruang khusus untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi-politik, sementara pribumi ditempatkan sebagai kelas termarginalkan.

Strategi pemisahan ini tidak hanya menyangkut transportasi, tapi juga mencakup sistem hukum, pendidikan, dan perumahan yang membatasi mobilitas sosial dan mengokohkan status sosial berdasarkan latar belakang etnis. Contohnya, menurut Undang-Undang Ketatanegaraan Hindia Belanda 1927, masyarakat dikelompokkan ke dalam tiga golongan berbeda legal yang mempengaruhi hak-hak sipil dan sosial. Hal ini berimbas panjang pada sikap sosial kolektif, nilai budaya, serta pola interaksi sosial antar kelompok etnis yang masih bisa dirasakan sampai sekarang.

Lebih jauh, sistem kereta api pun menggambarkan wajah kolonialisme yang sangat birokratis dan mekanis. Tata kelola dan jalur bisnis kereta api pada masa itu menjadi salah satu alat ekonomi penting kolonial untuk mengangkut komoditas ekspor dan memaksimalkan keuntungan penjajah di tanah jajahan. Para penguasa Belanda membangun jalur kereta dengan tujuan mengoptimalkan kontrol dan eksploitasi sumber daya sekaligus mempertahankan segregasi sosial.

Dalam perspektif sosial-historis, pengalaman diskriminasi ini melalui transportasi publik bukan hanya melanggengkan ketidaksetaraan, tetapi juga mengkristalkan rasa inferioritas dan ketidakberdayaan di kalangan pribumi. Gerbong kelas tiga yang difungsikan setengah seperti kandang binatang, misalnya, secara simbolik dan fisik mengungkapkan betapa rendahnya posisi sosial pribumi.

Sebagai refleksi masa kini, penting untuk mengenali betapa kuatnya dampak warisan kolonial ini terhadap struktur sosial modern Indonesia. Meski republik telah berdiri merdeka, jejak stratifikasi sosial yang diwariskan masih membayangi dalam pola distribusi kesempatan dan akses di berbagai bidang. Transportasi umum seperti kereta api, yang dulu menjadi arena diskriminasi legal yang menyeluruh, kini berupaya menjadi alat integrasi sosial dan pemerataan akses, sekaligus menjadi simbol kemajuan bersama tanpa diskriminasi.

Narasi ini membuka ruang bagi kita untuk lebih kritis memahami sejarah sosial Indonesia masa kolonial dan bagaimana sistem stratifikasi sosial bisa dimanipulasi untuk tujuan kekuasaan. Kesenjangan yang dihasilkan bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga persoalan identitas, politik, dan keadilan sosial yang harus terus dijaga agar tidak kembali terulang dalam bentuk lain di masa depan.

Tinggalkan Balasan