Beberapa hari yang lalu, publik sempat digegerkan dengan sebuah pernyataan yang mengguncang nalar dan nurani. Pernyataan tersebut keluar dari mulut Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan proyek penulisan ulang Sejarah Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa pemerkosaan massal pada kasus kerusuhan tahun 1998 tak ada buktinya dan seakan-akan tak pernah terjadi. Hal ini tentu bukan hanya sekadar penyangkalan terhadap sejarah yang telah terjadi, namun bagaimana bisa seorang pejabat negara melontarkan pernyataan yang membuat luka para korban semakin dalam karena merasa tak dianggap oleh negara.

Bagaimana bisa seorang yang bertanggung jawab atas penulisan ulang sejarah Indonesia menyangkal sebuah sejarah kelam yang telah tercatat dalam dokumen resmi, laporan internasional, dan pernyataan langsung dari para korban? Seperti yang diketahui, penulisan sejarah selalu mengutamakan data yang ada di lapangan. Mengapa ungkapan seperti itu bisa keluar dari mulut seorang Menteri Kebudayaan? Jika kita melihat data yang ada, berikut adalah data-datanya:

1. TGPF 1998

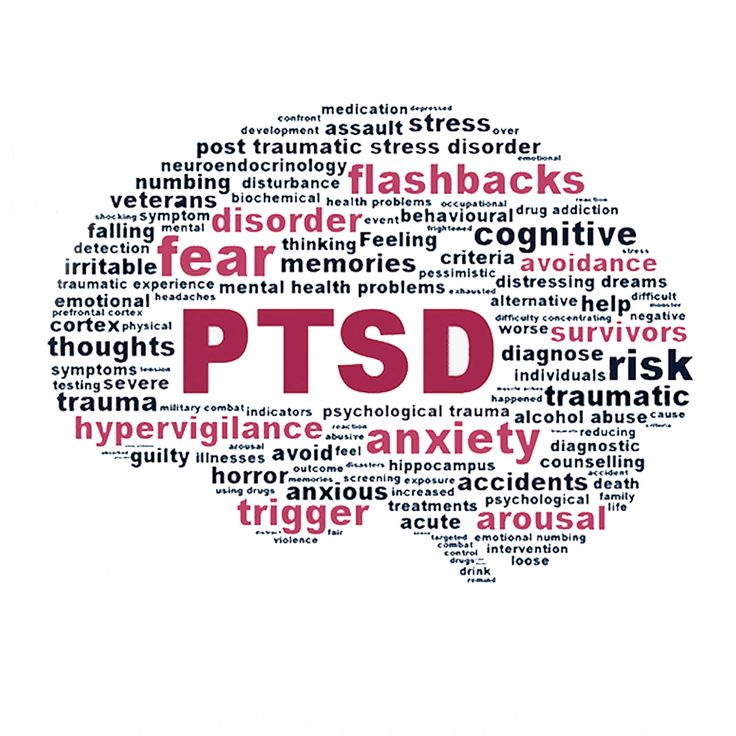

Dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk pemerintah pada 13 Juli 1998, TGPF pada seri Dokumen Kunci menemukan 52 korban perkosaan, 14 orang korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan/penganiayaan seksual, dan 9 korban pelecehan seksual. Setelah kerusuhan Mei, 2 (dua) kasus terjadi di Jakarta tanggal 2 Juli 1998 dan 2 (dua) terjadi di Solo pada tanggal 8 Juli 1998. TGPF menegaskan bahwa jumlah korban di atas bukanlah jumlah keseluruhan korban pemerkosaan, melainkan korban diketahui yang dilaporkan sampai tanggal 3 Juli 1998.

2. Human Rights Watch

Lembaga internasional ini menerbitkan laporan yang menguatkan adanya pola pemerkosaan massal di berbagai kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan Palembang. Mereka menyebut kekerasan ini sebagai bentuk teror berbasis ras terhadap komunitas Tionghoa. Banyak kesaksian mengungkapkan bahwa para pelaku secara sistematis menyasar perempuan Tionghoa dalam kondisi negara yang sedang kacau.

3. Komnas Perempuan 1999

Komnas Perempuan mencatat setidaknya 85 kasus kekerasan seksual. Namun, mereka menegaskan bahwa angka ini hanyalah “puncak gunung es,” karena sebagian besar korban memilih diam. Banyak korban menghadapi tekanan dari keluarga, masyarakat, bahkan aparat, untuk tidak melanjutkan kasus mereka ke jalur hukum. Ini memperkuat dugaan bahwa negara tidak serius dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

Menolak Lupa Kasus Pembunuhan Misterius Ita Martadinata

Ita Martadinata tewas di rumahnya pada 9 Oktober 1998, beberapa hari sebelum terbang ke Amerika Serikat untuk memberikan kesaksian di hadapan kelompok pembela hak asasi manusia internasional. Gadis berusia 18 tahun itu dibunuh karena aktif sebagai relawan yang membantu korban pemerkosaan dan kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998.

BACA JUGA:

Anthony Reid: Pakar Sejarah Asia Tenggara Tutup Usia

Pada laporan Tempo 19 Oktober 1998, melaporkan siswi sekolah menengah atas itu tewas akibat tebasan senjata tajam. Beberapa tusukan ditemukan di bagian dada, perut, dan ulu hati. Sedangkan tangannya, yang memegang kabel, lecet-lecet. Sementara itu, kamar Ita, tempat korban ditemukan tewas bersimbah darah, tak terlihat berantakan.

Penulisan Ulang Sejarah Sebenarnya Untuk Siapa?

Pertanyaan penting yang muncul kemudian adalah, sejarah ini ditulis untuk siapa? Apakah sejarah hanya ditulis untuk mereka yang berkuasa, ataukah untuk mereka yang telah menjadi korban, yang tak memiliki suara, dan yang hanya bisa berharap pada keadilan sejarah? Bila sejarah ditulis tanpa empati dan kejujuran, maka yang lahir bukanlah catatan sejarah, melainkan propaganda.

Apakah jejak luka kelam dalam sejarah bangsa ini dianggap tak menguntungkan narasi kekuasaan, sehingga berusaha untuk dihapus? Belanda yang menjajah Indonesia dengan waktu yang cukup lama pun mengakui kesalahannya atas kekerasan dalam penjajahannya. Sungguh ironis jika negara asing yang bahkan sama sekali tidak memiliki keterikatan budaya atau darah justru mampu meminta maaf atas kekerasan yang telah dibuat, sementara kita? Elit politiknya pun enggan untuk mengakui korban yang justru merupakan saudara sebangsa dan senegaranya sendiri.

Jika penulisan sejarah yang ada di pusat kota seperti Jakarta masih bisa dihilangkan, lantas bagaimana sejarah kelam yang ada di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan? Bagaimana dengan Aceh yang trauma kolektifnya masih membekas? Bagaimana dengan Timor-Timur yang dahulu pernah kita duduki? Bagaimana dengan Papua yang bertahun-tahun berlumur darah dan luka?

Penulisan ulang sejarah sejatinya adalah proyek intelektual yang luhur, yang bertujuan menghadirkan keadilan memori dan refleksi bangsa. Namun, jika penulisan itu didasarkan pada niat menghapus luka, menyangkal penderitaan, dan menutupi jejak kekuasaan yang zalim, maka sejarah bukan lagi jembatan menuju masa depan yang lebih adil, melainkan menjadi alat kekuasaan yang melanggengkan ketidakadilan.

Tinggalkan Balasan